HOME» 院長のブログ »軟質裏層材の弊害をよく理解して治療したい。

院長のブログ

軟質裏層材の弊害をよく理解して治療したい。

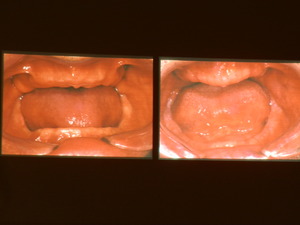

まず口腔の解剖学を理解しなくてはいけない。口の粘膜は1.咀嚼粘膜、2.被覆粘膜 3特殊粘膜の三種類に分類されることは前に述べた。

此れはシルバーマンはZoneⅠ,Ⅱ、Ⅲと分類しているが同じことです。

この軟質材料が骨の鋭い咀嚼粘膜上なら問題はないが、被覆粘膜上にある場合移動量が咀嚼粘膜より5---10倍とのデータがある。咀嚼運動でとても動くのです。わかりますね!

そして印象が良くないとここの辺縁が厚くなり義歯の移動を阻止するためにさらに厚くしなければならなくなる。

硬い骨+粘膜+柔らかい床これで人工歯の位置が定まりチュイングサイクルが一定になりますか?

粘膜揺れる、裏装材揺れる、まさにナマコ、やクラゲです、その下の顎の骨はどうなるでしょう?

そうです長い間に,吸収変形します。

一見補綴的にはいいようで、生理学、解剖学、病理学で考察すると理工学や物理学としては解決できないのです。

賢い患者になりましょう!!